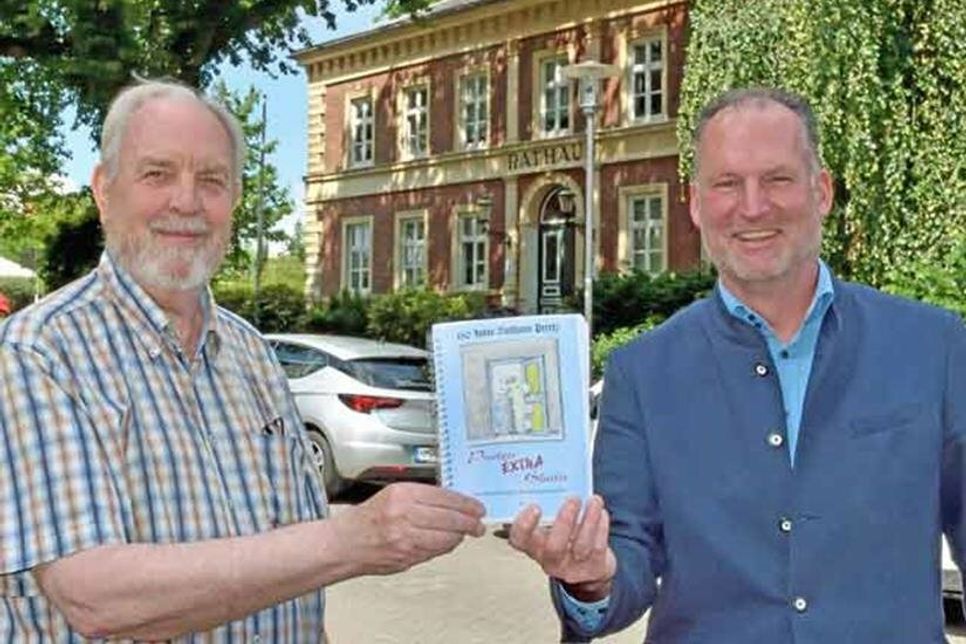

150 Jahre dokumentierte Rathausgeschichte

Preetz (los). „150 Jahre Stadt Preetz“ waren 2020 Corona bedingt kaum ein Grund zum feiern. Doch das 150-jährige Jubiläum des Rathausbaus wurde dafür mit einem neuen Buchprojekt gewürdigt. Stadtarchivar Peter Pauselius und Bürgermeister Björn Demmin als Initiator haben die 200 Seiten Preetzer Extrablätter vorgestellt.

Das Rathaus selbst verkörpert ein Stück Stadtgeschichte, die als solche für Preetz 1870 mit der Verleihung der Stadtrechte begann. Am 1. Juli des Jahres 1872 konnten das Gericht sowie die erste klosterunabhängige Verwaltung in den Neubau einziehen, der den Preetzern zunächst als „Stadthaus“ geläufig war. Die Bezeichnung Rathaus habe sich erst deutlich später durchgesetzt, hat Peter Pauselius beim Quellenvergleich festgestellt.

Grundlegende Voraussetzungen für diese für Preetz so besondere Entwicklung brachten der Deutsch-Dänische Krieg 1864 und der Deutsche Krieg 1866 mit sich, aus dem Schleswig-Holstein schließlich 1867 als „Preußische Provinz“ hervorging (den Status „Land“ erhielt es erst am 23. August 1946). So mauserte sich der Ort vom „Flecken Preetz“ zur Stadt, die ihre Verwaltung und Gerichtsbarkeit plötzlich selbst in die Hand nehmen musste. Nach Jahrhunderte langer Abhängigkeit vom Kloster, von wo der Klosterprobst die Gerichtsbarkeit und Verwaltung für den Flecken Preetz ausübte, sicher eine Umstellung im Selbstverständnis der Schusterstadtbewohner.

Verglichen mit heute war die Verwaltung eine kleine Unternehmung. Es waren „sehr viel weniger“ Aufgaben, so Demmin, weshalb Bürgermeister, Sekretär und Kämmerer 1872 mit zwei Zimmern im Neubau zunächst gut zurecht kamen. Es arbeiteten Bedienstete darin, aber„es war auch ein Knast“, so Demmin. Das war praktisch: Denn das restliche Stadthaus wurde etwa bis 1900 vom Gericht genutzt. Wer hier verurteilt wurde, landetet somit an Ort und Stelle gleich im „Bau“. Erst nach der Jahrhundertwende erfolgte der Umzug des Gerichts in das heutige „Alte Amtsgericht“ und Sitz der Polizeidienststelle, Gasstraße 11, ein Haus des Preetzer Unternehmers Brumm.

Als repräsentatives Gebäude sei das Rathaus als „palazzoartige“ Bauwerk im Stil der Neurenaissance errichtet worden, hat Pauselius festgestellt.

Vor allem Zeitungsberichte gaben Auskunft über die Zeit, als sich die Stadt unter eigener Regie in neues Fahrwasser begab. Als Bauplatz waren mehrere Vorschläge eingebracht worden, unter denen aber schließlich der zukunftsweisende Standort in Bahnhofsnähe gewählt wurde, ein Gebäude, das bereits 1864 erbaut worden war und vom Fortschritt trotz kriegerischer Auseinandersetzungen Zeugnis ablegt.

Die Bahnlinie verband Kiel und Ascheberg. Erst 1866 war auch die Verbindung Neumünster über Ascheberg, Plön und Eutin bis Neustadt in Betrieb.

Für den Rathausbau – ohne Einbeziehung des Grundstücks – waren 1869 Kosten in Höhe von 42.000 Talern veranschlagt, „die heute 672.000 Euro“ entsprächen, so Demmin über einen Kurs, der mit 16 Euro Gegenwert zu einem Taler im Jahr 1870 ermittelt wurde.

Dem ersten Bürgermeister Andreas Völkers war nur eine kurze Amtszeit beschieden. „Er ist nach zwei Jahren gestorben“, hat Pauselius festgestellt. Zuvor war Völkers als „Posthalter“ tätig gewesen. Zu dieser Zeit basierte das Postwesen auf der Reit- und Fahrpost. „Die Kutscherstation war gegenüber des Heimatmuseums, wo sich das Arzthaus an der Ecke befindet“, beschreibt Pauselius den Ort. Erfasst sind aber alle Bürgermeister, die im Rathaus bis zur Gegenwart tätig waren. Die Kriege und die Flüchtlinge, die Weimarer Republik, der Nationalsozialismus: nichts wurde ausgelassen. „Ich habe versucht, so viele Menschen wie möglich reinzubringen, die hier gearbeitet haben“, sagt Peter Pauselius. Auch die Nutzung der Anbauten an der Nordseite werden in den Preetzer Extrablättern behandelt.

Die Preetzer Extrablätter sind im Bürgerbüro des Rathauses, der Tourist Info in der Mühlenstraße, Müller Tabakwaren (Hufenweg), dem Lottogeschäft Korditschke (Kührener Straße) und den Preetzer Buchhandlungen erhältlich und kosten 8 Euro. Die Produktion hat die Bürgerstiftung Preetz mit 2500 Euro unterstützt.

Vollsperrung der B 76 in Kraft

Holstein am Abgrund

78 Events locken in die Innenstadt

Zurück

Zurück

Nach oben

Nach oben